第14回・空也が広げる念仏(903〜972年)

延喜3年(903年)、空也は醍醐天皇の皇子として生まれたとされ、尾張国分寺で出家し空也を名乗り諸国を遍歴した。

空也は奈良時代の僧、行基が行ったような道の整備や橋の架橋、井戸堀といった社会事業は、後に寺が広く寄付を募る勧進として広まった。また死骸の火葬といった供養も、死者を弔う形として根付いた。

天慶元年(938年)に空也は諸国回りから京都に住み、人々に念仏を勧めて市の聖(いちのひじり)と呼ばれ親しまれた。比叡山にて戒名は光勝となったが、空也の名を続けた。

空也は念仏の祖と言われ、六波羅蜜寺の空也上人立像は口から唱える六体の阿弥陀仏は、南無阿弥陀仏の六文字を表しているとされる。

Table of Contents

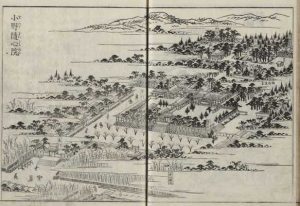

空也の拠点

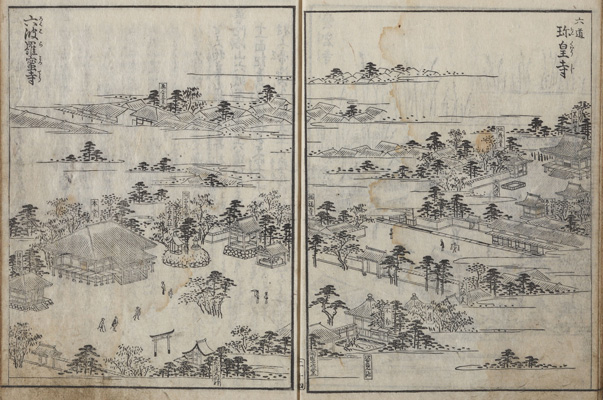

六波羅蜜寺(東山区五条通大和大路上ル東)

西光寺という名で空也が天暦5年(951年)に開創し、空也の死後に六波羅蜜寺となった。六波羅の地は清盛・重盛といった平家一門の邸館があった。平家没後に兵火によって寿永2年(1183年)に本堂以外は全焼した。この本堂は修復を繰り返しながら創建当時の建物と言われる。

空也堂(中京区蛸薬師通堀川東入ル亀屋町)

空也堂は正式名称は紫雲山光勝寺極楽院といい、空也が天慶2年(939年)に開創した。三条櫛笥にあったが応仁の乱で焼失し、現在の場所に再興した。

空也にまつわる風習

六斎念仏

空也が鞍馬寺に閑居している時に友としていた鹿が、猟師の平定盛に殺された。空也は悲しみに皮をまとい角は杖頭につけた。定盛は空也から殺生の恐ろしさを言われ、それを悔い空也の弟子となった。定盛は有髪に黒の法衣を着て、空也から授かった瓢箪を叩きながら念仏を唱えて、都を回った。それが六斎念仏の元と言われるようになった。

踊念仏

鎌倉時代に入ると念仏は弾圧を受けるようになり、お堂の中で隠語を用いて行われ、踊念仏と言われるようになった。

茶筅売り

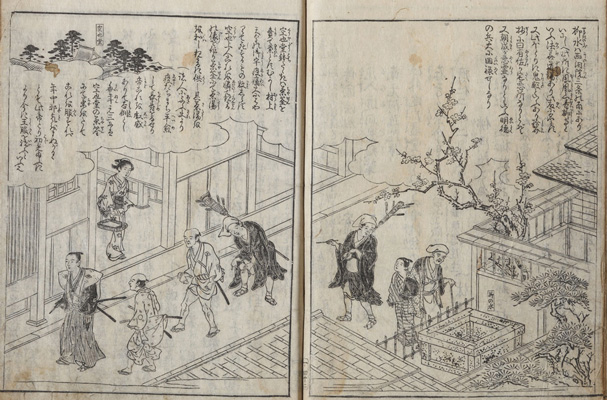

都名所図会では12月の事初めから茶筅を売り、正月明けの10日から再び売る様子がある。

都で疫病が流行り空也が考案したのが、病になった人に青竹を割った茶筅で茶をたて、小梅と結び昆布を入れた茶を飲ませて、念仏を唱えて悪疫退散をした。村上天皇もあやかって飲むようになったのが、正月に六波羅蜜寺で振舞われる皇服茶である。庶民も正月にこの茶筅を買って皇服茶と同じように飲んで無病息災を願う。

空也の寺社

空也寺(下京区寺町通仏光寺下ル恵美須之町)

空也が天慶3年(940年)に開創した。空也上人立像や新たに彫られた十一面観音像がある

市比賣神社(下京区河原町五条下ル市姫通西入ル)・金光寺(下京区六条通河原町西入本塩竃町)

市比賣神社は平安時代に現在の中央卸売市場にあった東市・西市に、桓武天皇が藤原冬嗣が創建した。空也が金光寺を開創して市場道場とし、市比賣神社の守護と鎮守をすることとなった。

のちに一遍が遊行し、豊臣秀吉の命により現在の場所に移転する。

京都神田明神(下京区綾小路通西洞院東入新釜座町)

関東で反乱を起こした平将門が打ち首となり、都で首が晒され空也が弔ったとされる。

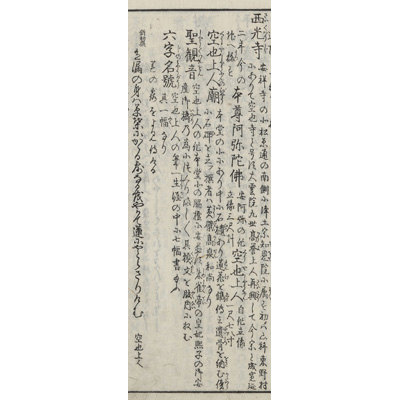

西光寺(東山区清水)

元は山科の東野にあった空也寺が荒廃し、大雲院の高誉上人により再興、のちに東山へと移転した。空也の遺骨を納めたとされる空也廟がある。

参考文献

京都府立京都学・歴彩館デジタルアーカイブ

京都・観光文化検定試験公式ガイドブック(淡交社)

フィールド・ミューアジム京都

京都観光ナビ

各寺社の公式サイト・参拝のしおり・由緒書き

今昔都名所図会(京都書院)

国史大事典(吉川弘文館)

※各説明文に関しては史料などを参考に、独自に考察しています(2021.02/26改訂)。